Gabriella Benedini

La formazione e gli esordi

Milanese d’adozione, nasce a Cremona il 19 settembre 1932 da Palmiro Orlando (1905-1947), infermiere, figura ben poco presente sia per essere stato a lungo sotto le armi sia per una morte precoce, e da Elsa Scarabello (1905-1986), casalinga, donna forte ma sensibile, capace di sostenere con intelligenza e convinzione le scelte della figlia, da cui è stata sempre amatissima. L’amore per l’arte è innato: già da piccola disegna sulle pareti di casa, e anche su quelle delle case degli amichetti, immagini ben più mature dei consueti scarabocchi infantili. Negli anni successivi per integrare il modesto bilancio familiare dà lezioni di matematica e francese, realizza decorazioni per un cartolaio cremonese e disegna illustrazioni per libri per bambini. In anni certo non facili per le difficoltà del dopoguerra Gabriella Benedini [1] frequenta a Cremona il biennio dell’Istituto Tecnico Commerciale Eugenio Beltrami, dedicandosi al pomeriggio a un lavoro di decorazione e restauro, che fa emergere le sue doti. Si prepara allora privatamente e in parte da autodidatta per entrare all’Istituto Paolo Toschi [2] di Parma, dove frequenta [3] gli ultimi due anni con i docenti Umberto Lilloni [4] , Latino Barilli [5] e Armando Pizzinato [6] e si diploma nel luglio del 1953 [7] ; trasferitasi a Milano, si iscrive all’Accademia di Brera, frequentandola saltuariamente e senza conseguire il diploma: risulta, infatti, iscritta a Pittura, con matricola 2656, nell’anno scolastico 1953-1954 per il quale ha pagato le tasse, ma è indicata assente [8] , mentre dal registro delle iscrizioni [9] , si evince che abbia frequentato il corso di Pittura di Aldo Carpi [10] . Interpellata a questo proposito, Gabriella Benedini ricorda di aver seguito però i corsi di pittura di Pompeo Borra [11] . Intanto nel capoluogo lombardo incomincia a collaborare con case editrici di libri per bambini, realizzando delle illustrazioni.

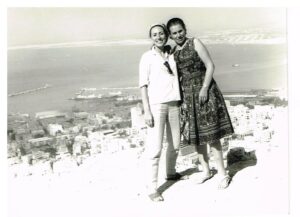

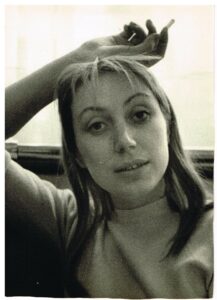

Affascinata da sempre dal mondo della parola - passione che resterà negli anni -, è autrice di alcuni racconti e di un romanzo che, se non vede le stampe, funge da lasciapassare per trasferirsi a Parigi. Arturo Schwarz [12] , editore allora agli esordi, infatti, che ha apprezzato la sua scrittura, le prepara una lettera di presentazione per l’amico René Juillard [13] : è l’autunno del 1957 [14] . Inizia un periodo molto intenso dal punto di vista del lavoro, ma anche dei contatti. Collabora con alcuni giornali cattolici appartenenti al gruppo de “La Croix”, in particolare con “Bayard”, il cui capo redattore è Padre Marie Paul Sève [15] : per questo giornale Gabriella disegna settimanalmente anche una strip, illustrando proprio i testi di Padre Sève, introito modesto, ma importante garanzia per sostenersi. Appena arrivata nella capitale francese si stabilisce in un piccolo albergo in rue des Ecoles, nel quartiere di Montparnasse, poi in rue de l’Echiquier, per ultimo in quai Voltaire 33, all’ottavo e ultimo piano dell’edificio, un tempo riservato alla servitù, accompagnata dall’inseparabile gatto Dalì [16] . Grazie al compagno, che l’ha seguita dall’Italia e che sposerà poco dopo, ottiene uno studio alla Cité Universitaire nel padiglione della Maison d’Italie, il cui direttore è Ruggero Romano [17] , in Boulevard Jourdan 9. Presente a inaugurazioni, conferenze e incontri - conosce Françoise Sagan in occasione di una sua esposizione [18] -, frequenta il mondo culturale di una Parigi quanto mai vivace, moderna, innovativa e resta affascinata dal Surrealismo, come è riconosciuto dalla critica sulla stampa francese [19] , e dalla pittura astratto-informale. Benché arrivata da pochi mesi, i contatti nella ville lumière la portano ad esporre sei tele [20] , purtroppo non identificate, alla Cimaise de Paris [21] insieme a Jean Schafer [22] , Michel Pourteyron [23] , Jean Cuillerat [24] . In seguito, oltre alla partecipazione a mostre collettive - tra cui al 69° Salon des Indépendants [25] al Grand Palais - espone in due personali alla Galerie A.G. [26] e alla Galerie Ror Volmar [27] . Fallito il matrimonio, nel 1960 preferisce rientrare in Italia, prima a Cremona per un breve periodo e poi a Milano, dove dal 1961 si stabilisce in Via Morgantini con studio in Via Camperio; si trasferirà poco dopo in Via Poerio [28] , cui seguirà Via Cosimo del Fante per approdare infine in Corso di Porta Romana, dove trovano spazio sia l’abitazione che lo studio.

A Milano: esperienze di gruppo

Anche il capoluogo lombardo sta vivendo un periodo culturalmente molto vivace e qui entra in contatto con il Realismo Esistenziale [29] e partecipa al clima della Nuova Figurazione [30] . Frequenta in modo particolare Bepi Romagnoni [31] al quale è debitrice del contatto con la Galleria Bergamini [32] , che nel 1962 [33] organizza la sua prima personale italiana [34] , presentata in catalogo da Carlo Munari.

Importante riconoscimento della sua attività è l’invito nel 1965 alla IX Quadriennale [35] di Roma alla quale espone tre opere [36] che risentono del clima della Nuova Figurazione e in particolare dell’influenza di Francis Bacon, cui segue l’anno successivo il premio all’XI Concorso Nazionale di Pittura Premio Ramazzotti [37] con Attraverso il cancello del nostro primo mondo (AGB 0346), espressione del suo breve periodo neofigurativo, anche se Gabriella afferma che «la figurazione […] non mi ha mai veramente interessato» [38] . E molte saranno le partecipazioni a premi e concorsi, specie nel corso dei decenni Sessanta e Settanta, secondo un uso in quegli anni molto diffuso, a molti dei quali ottiene premi e segnalazioni.

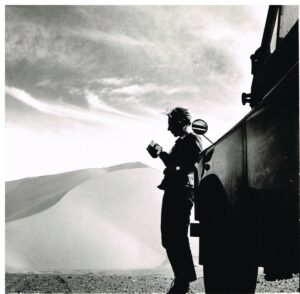

Il 28 maggio 1967 si sposa con Pier Giorgio Azzoni (1931-1982), direttore dell’ufficio legale di una Banca, il vero amore di una vita, prematuramente scomparso, con il quale Gabriella ha condiviso non solo il quotidiano, ma anche esperienze uniche e memorabili, quali avventurosi ed emozionanti viaggi, che hanno profondamente inciso sul suo percorso artistico. Questi hanno portato la coppia a percorrere, da soli, con un vecchio fuoristrada – mezzo di trasporto e casa -, nel 1969 la rotta verso oriente fino all’Afganistan e poi al Pakistan, attraverso Jugoslavia, Bulgaria, Turchia e Iran, in seguito, in un arco di tempo compreso tra il 1974 e il 1978, a compiere ripetuti viaggi lungo le piste dell’Africa prima attraverso Algeria, Niger, Togo, Costa d’Avorio fino al Mali, poi attraverso Marocco, Sahara spagnolo, Mauritania, Senegal, stregati dal fascino del deserto.

Altrettanto poco convenzionale un viaggio in Messico nel 1971 raggiunto su una nave cargo della Compagnia di navigazione Cesare D’Amico con destinazione Vancouver, attraccando a Panama, per poi fare tappa anche a Chicago e a New York e soddisfare il desiderio di Giorgio di vedere gli Stati Uniti.

Nel 1977 con Lucia Pescador, cui si uniscono Alessandra Bonelli e Lucia Sterlocchi, costituisce il Gruppo Metamorfosi, “un caso esemplare” come scrive Elena Di Raddo, la cui «[…] peculiarità […] e anche probabilmente la motivazione che ha fatto in modo che rimanesse attivo per diversi anni, fino al 1985, è che ciascuna individualità al suo interno ha mantenuto una propria autonomia: pur partecipando a mostre collettive e personali, le artiste si sono riconosciute unite da un punto di vista creativo e si sono presentate insieme in occasione di esposizioni pensate specificatamente attorno a un tema condiviso.» [39]

Sono ben undici le rassegne del gruppo a partire dalla prima, Metamorfosi: dalla natura alla “ragione” (Gruppo Metamorfosi), svoltasi nel 1977-1978 a Palazzo dei Diamanti-Centro di attività visive di Ferrara [40] all’ultima nel 1984 nella stessa città emiliana alla Galleria Massari di Palazzo Massari [41] , I mesi mancanti (da Schifanoia 1984) (Gruppo Metamorfosi), una riflessione delle artiste a integrare lo splendido ciclo di affreschi quattrocenteschi ormai lacunoso. Il gruppo si fa conoscere anche a livello internazionale con mostre a Macon, Bruxelles, Londra e Vlietje. La forza del sodalizio, cioè l’aver permesso a ciascuna componente di esprimere la propria individualità, è anche la ragione della sua fine, poiché ad un certo punto l’esperienza risulta conclusa e ciascuna artista prosegue il proprio personale cammino.

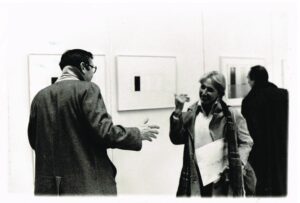

foto Giovanna Calvenzi

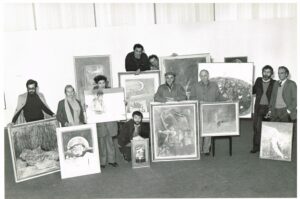

Sempre nel 1977 aderisce anche a Coop 77 Arti visive, un collettivo di artisti [42] , che condividono, più che esperienze creative, un medesimo sentire politico-ideologico. Scrive infatti Bruno Montefiori, presidente del Comitato esecutivo della prima mostra tenutasi a La Spezia, che gli artisti che la compongono si sono associati per «[…] delineare una propria proposta di politica culturale e convogliare la creatività individuale in un unico solidale impegno.» [43]

Renzo Borella, Gabriella Benedini, Giovanni Cappelli, Giuseppe Martinelli, Giancarlo Ossola, in ginocchio Fabrizio Merisi; Piero Leddi, Giuseppe Guarino, Lino Marzulli, Ruggero Savinio

Le riunioni si svolgono in casa di Piero Leddi in Via Lanzone a Milano e la prima uscita pubblica è, appunto, la mostra al Centro Allende di La Spezia [44] . Come sottolinea Gianni Cavazzini in uno dei testi in catalogo «Questi pittori, è il caso di precisarlo, non formano un gruppo omogeneo sul piano del linguaggio e nemmeno delimitano, a livello teorico, un’organica area di ricerca. L’elemento primo che li unisce è proprio il rifiuto di qualsiasi disegno dogmatico e programmato che tenda a guidare su linee prestabilite le loro singole esperienze. Una diversità, quindi, che si traduce in una testimonianza unitaria quanto alle ispirazioni ideali e in una difesa delle prerogative individuali quanto alle scelte linguistiche. La dichiarata salvaguardia dell’autonomia creativa assume inoltre un significato di opposizione nei riguardi dell’attuale pianificazione culturale addomesticata agli interessi dei gruppi di potere e degli indirizzi critici dominanti». [45] A questa seguiranno due altre rassegne una sempre nel 1978 [46] al Circolo Culturale “La Nuova Torretta” di Sesto San Giovanni (Milano) e l’altra l’anno successivo, curata da Giorgio Trentin, alla Galleria Bevilacqua La Masa di Venezia. [47]

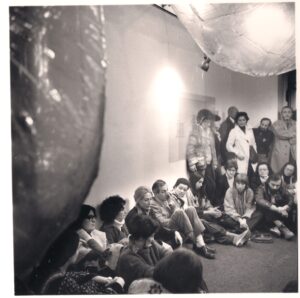

In questi stessi anni si collocano le presenze alla Galleria di Porta Ticinese [48] , aperta da Gigliola Ravasino nel 1973, molto attenta all’opera delle artiste donne. La prima partecipazione è nel 1978 all’interno dell’articolata rassegna Mezzo cielo [49] , dedicata, appunto, alla realtà artistica femminile: nel corso di un mese numerose artiste e gruppi di artiste presentano le proprie ricerche e Gabriella Benedini, con Lucia Pescador e Lucia Sterlocchi, si interroga su Il trasparente [50] , cui segue nel 1980 la personale Sogno, bisogno. Analisi al soggetto. [51]

A sinistra in primo piano Gio Pomodoro; sopra Benedini con Mauro Staccioli

Un cammino indipendente

Progressivamente, dopo queste esperienze di condivisione, nelle quali, tuttavia, Gabriella Benedini ha mantenuto sempre una forte identità personale, la scelta dell’artista si indirizza verso un operare in solitudine. Il suo è un continuo approfondimento lungo un percorso attento a quanto avviene nella realtà che la circonda, ma che si mantiene del tutto indipendente. «[…]a un certo punto, decisi di andare per conto mio: non mi identificavo con nessuno, cominciai a cercare solo dentro di me e i libri furono i miei compagni» afferma Gabriella Benedini nel dialogo con Sandro Parmiggiani in occasione della rassegna Le arpe di Ninive del 2006. [52]

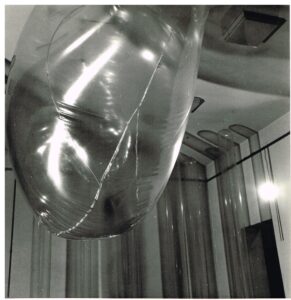

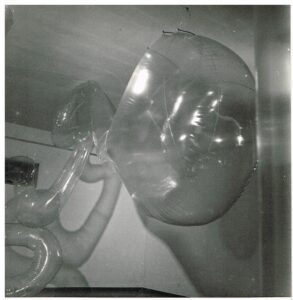

E l’interesse per una ricerca autonoma la porta a sperimentare anche mezzi espressivi diversi e nuovi quali la cinepresa, strumento non solo in grado di fermare momenti particolari dei viaggi, ma anche capace di dar vita a vere e proprie storie cariche di poesia, ma anche dai forti toni di denuncia. Sono tre i cortometraggi realizzati dall’artista: il primo Doprenoi (AGB 2205) del 1973 a colori, seguito da Diutop (AGB 2206) del 1975 in bianco e nero e infine di tre anni più tardi Deserto (AGB 247) in seppia di soli quattro, intensi minuti. E con Diutop di ben 30 minuti partecipa alla seconda edizione di Arte e Cinema, il Festival del cinema d'artista curato da Vittorio Fagone che si svolge al Circolo Formentini di Milano dal 17-25 giugno 1977 [53] .

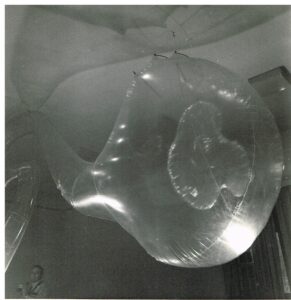

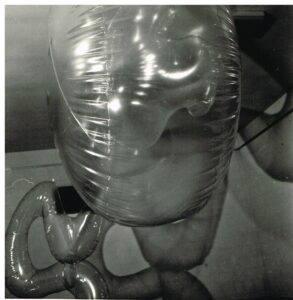

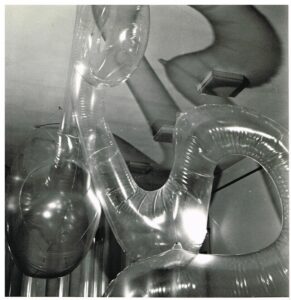

Utopia, la scultura in PVC creata nel 1972 e utilizzata per realizzare il film Diutop del 1975

Nel corso degli anni si susseguono alcuni riconoscimenti prestigiosi quali la partecipazione nel 1986 alla XLII Esposizione Internazionale d'Arte La Biennale di Venezia nella rassegna Arte e Scienza Arte e alchimia [54] , curata da Arturo Schwarz, nella quale espone Teatro chimico di novembre (AGB 0120), il lavoro che aveva realizzato per la mostra I mesi mancanti (da Schifanoia 1984) (Gruppo Metamorfosi) del 1984.

Progressivamente Gabriella Benedini, a partire dalla fine del decennio ottanta, si allontana dalla dimensione bidimensionale della pittura, interessata invece da quella volumetrica. Nei suoi lavori, infatti, vengono inseriti elementi di recupero - reperti che l’artista trova per caso, durante le passeggiate sulla spiaggia – che acquistano, o meglio ri-acquistano, un nuovo significato e che inseriscono nelle opere una terza dimensione.

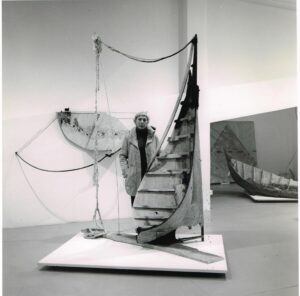

«So dipingere, ma non mi interessa la pittura di per sé. E’ solo dagli anni ottanta che sento di essere nella mia pelle vera. In tutti quegli anni cercavo; adesso trovo, il che è molto diverso» afferma nel dialogo con Sandro Parmiggiani [55] . Da qui poi il passaggio alla scultura: grandi forme che propongono con le Arpe, le Vele, le Barche i temi più cari, oltre a quello della misurazione, legati al viaggio, alla navigazione e al suono.

Moltissime, dunque, dai primi anni novanta, oltre alle presenze in numerose collettive, le rassegne personali nelle quali Gabriella Benedini presenta gli esiti delle sue ricerche. Grazie ad allestimenti studiati e accurati le opere si pongono in dialogo con i luoghi ospitanti in esposizioni di grande suggestione.